30. Januar 2025

Förderaufruf des Ministeriums für für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus vom 30.01.2025

Um die Kompetenzen von Clusterinitiativen und Netzwerken im regionalen Innovationsökosystem gezielt zu stärken und weiterzuentwickeln, startet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus einen neuen Förderaufruf. Mit einem Fördervolumen von rund 2,6 Millionen Euro sollen die Zielgruppen unterstützt werden, innovative Ansätze zur Bewältigung von Transformation und Strukturwandel zu entwickeln und zu erproben.

Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für Zukunftsfragen in der Region auf der Grundlage der Innovationsstrategie Baden-Württemberg zu entwickeln.

Anträge sind bis spätestens Donnerstag, 10. April 2025 bei der Landeskreditbank (L-Bank) einzureichen.

12. November 2024

Förderaufruf des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 12.11.2024

Die biologische Transformation zu einer nachhaltigen Bioökonomie, wie in der Landesstrategie Nachhaltige Bioökonomie für Baden-Württemberg definiert, ist ein wichtiges Element des gesellschaftlichen Wandels zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise. Ziel ist es, durch die branchenübergreifende biologische Transformation, also der Verknüpfung von Biologie und Technik, der Wirtschaft Lösungen für einen Wandel weg vom Einsatz fossiler oder knapper Ressourcen hin zur Nutzung biologisch im Kreislauf geführter Stoffe und deren ressourceneffiziente Nutzung, anzubieten. Dabei nimmt der Kohlenstoff als chemisches Element in Natur bzw. Biologie und Industrie eine zentrale, nicht durch andere Elemente substituierbare Rolle ein. Die lineare Kohlenstoffwirtschaft stellt jedoch eine der Hauptursachen des Klimawandels dar. Zudem stößt die Erzeugung von Biomasse an ihre Grenzen (Flächen- und Wasserlimitierung). Aber gerade die Vielfalt an Organismen in der Natur liefert neben der pflanzlichen Fotosynthese weitere Lösungsansätze für die Nutzung von Kohlenstoffdioxid (CO2) zum Aufbau komplexer organischer Kohlenstoffverbindungen, welche als Ausgangsrohstoff für die Industrie genutzt werden können. Dies bietet industriell skalierbare, von der Fläche entkoppelbare Lösungen für eine klimaneutrale Wirtschaftsweise: Bereits heute sind Technologien verfügbar, die CO2 direkt mit Sonnenlicht oder regenerativer Energie recyceln können.

Mit dem neuen Förderprogramm unterstützt das Umweltministerium Baden-Württemberg die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Lösungen zum biologischen Recycling von CO2 (Carbon Capture and Utilization – im Folgenden CCUBIO) und gegebenenfalls weiterer Inhaltsstoffe (XCUBIO). Mit den geförderten Vorhaben soll eine Brücke zwischen Biologie, Technik und Informationstechnologie mit dem Ziel einer effizienten Kreislaufwirtschaft mit ökologischem Nutzen geschlagen werden. Übergeordnetes Ziel der geplanten Förderung ist die Reduktion des Ausstoßes klimaschädlicher Gase, insbesondere CO2 und deren Aufbereitung zu wieder als Rohstoff einsetzbaren Produkten oder Chemikalien.

Konkret gefördert wird die Errichtung und Umsetzung (Probebetrieb) von Pilot- und Demonstrationsanlagen für das CO2-Recycling aus CO2-Punktquellen mit biologischen und biohybriden Technologien und gegebenenfalls die Nutzung von Abluft als Rohstoffquelle. Daneben kann auch eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts gefördert werden.

Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Die Zuwendung aus EFRE-Mitteln beträgt maximal 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

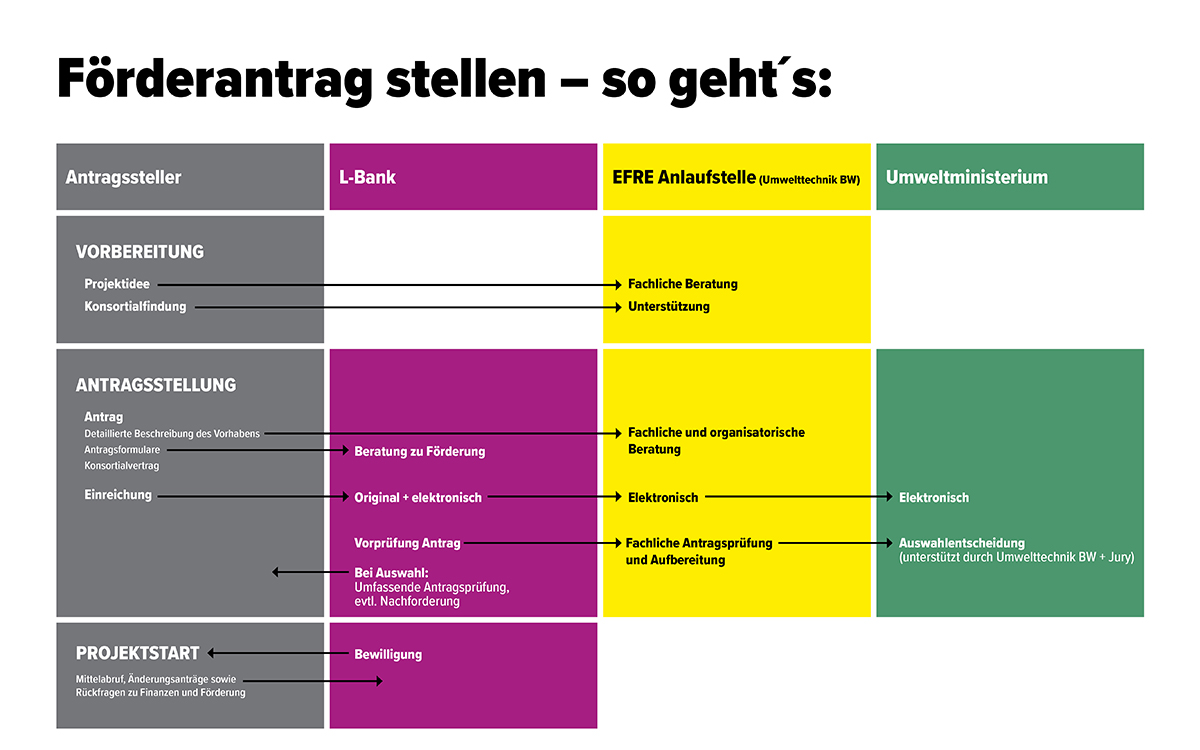

Die Auswahl der Förderanträge erfolgt in einem einstufigen Verfahren:

- Der komplette Förderantrag muss bis 14. März 2025 eingereicht werden.

- Gemeinsam mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wählt eine Jury die Projekte, die gefördert werden, aus.

- Die Bewilligung erfolgt voraussichtlich im 3. Quartal 2025.

Gerne beantworten wir auch Ihre Fragen zum Förderprogramm. Wenden Sie sich dazu direkt an unsere Ansprechpersonen.

Antragsteller können eine Beratung in Anspruch nehmen. Dies wird dringend empfohlen.

19. September 2024

Aufruf des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg vom 19. September 2024

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Einstellung oder Abordnung von „Regionalen Technologietransfermanagern/-innen“. Diese sollen als Schnittstelle zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen agieren, um die Innovationsbeteiligung von KMU zu erhöhen. Ziel ist es, durch spezifische Formate die Effektivität des Technologietransfers zu steigern und die Zukunftsfähigkeit der KMU durch Technologieanwendung zu fördern. Die Technologietransfermanager/-innen sollen die bestehenden regionalen Angebote nutzen und relevante Akteure wie Wirtschaftsorganisationen und Forschungseinrichtungen einbinden, um ein transparentes und effektives Technologietransfersystem zu schaffen.

Antragsberechtigte sind Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Baden-Württembergischer Industrie- und Handelskammertag, Baden-Württembergischer Handwerkstag, Verbände der gewerblichen Wirtschaft Baden-Württemberg und regionale Wirtschaftsfördereinrichtungen in Baden-Württemberg.

Anträge können bis zum 31. Oktober 2024 eingereicht werden. Diese müssen vollständig und unterschrieben auf dem entsprechenden Formular bei der Landeskreditbank (L-Bank), Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe, eingegangen sein. Zusätzlich ist eine elektronische Version als Word-Datei an efre@l-bank.de zu senden. Der Antrag muss eine detaillierte Beschreibung des Projekts, die Projektziele, geplante Maßnahmen und einen Zeitplan mit Meilensteinen enthalten.

29. Januar 2024

In dieser Förderung wird der Erwerb von Forschungsgroßgeräten an staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften unterstützt. Zentrales Ziel der Fördermaßnahme ist der Erhalt der Attraktivität des Forschungs- und Entwicklungsstandorts Baden-Württemberg Württemberg sowie die Unterstützung der Schwerpunktsetzung und Profilbildung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in den baden-württembergischen Spezialisierungsfeldern.

Durch die anteilige Finanzierung von Forschungsgroßgeräten aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in Baden-Württemberg 2021-2027 sowie aus Landesmitteln sollen Forschungsschwerpunkte der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in allen Fachbereichen, insbesondere im europäischen und überregionalen Kontext, gezielt gestärkt und neue Forschungsfelder erschlossen werden. Dabei soll die Förderung einen Beitrag zum Spezifischen Ziel 1 des EFRE-Programms – der Entwicklung und dem Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten und der Einführung fortschrittlicher Technologien – leisten.

Die Förderung von Forschungsgroßgeräten richtet sich an staatliche Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Hierfür stehen insgesamt Mittel in Höhe von 10 Mio. € zur Verfügung. Die Frist zur Einreichung der Anträge bei der L-Bank ist der 05. April 2024. Bitte verwenden Sie die Formulare zur Antragstellung unter der untenstehenden Rubrik für Forschungsgroßgeräte.

20. Oktober 2023

Im Rahmen der Projektförderung sollen Regionen, die bereits in eine regionale Strategie eingebettet sind oder noch in eine regionale Strategie eingebettet werden sollen, beim Ausbau und der Weiterentwicklung ihres regionalen Innovationssystems unterstützt werden.

Die Förderung trägt dazu bei, Kompetenzen zu entwickeln und die Kräfte im regionalen Innovationssystem zu bündeln. Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für Zukunftsfragen in der Region auf der Grundlage der Innovationsstrategie Baden-Württemberg zu entwickeln.

Wer wird gefördert?

Antragsberechtigt sind juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts und Personengesellschaften, insbesondere:

- wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen,

- Hochschulen,

- Technologietransfergesellschaften,

- Landesgesellschaften,

- Industrie- und Handelskammern,

- Handwerkskammern,

- Wirtschaftsverbände,

- Gemeinden, Landkreise und deren Verbände,

- Kommunalunternehmen,

- Wirtschaftsfördereinrichtungen,

- Projektgesellschaften, Stiftungen, eingetragene Vereine und dergleichen,

- Unternehmen.

Was wird gefördert?

Es wird die Einstellung bzw. Abordnung von sog. RIS-Koordinatoren innerhalb einer Region gefördert, die folgende Aufgaben wahrnehmen sollen:

- Intraregionale Koordination,

- Identifikation von Zukunftsfragen,

- Weiterentwicklung von regionalen Strategien,

- Veranstaltungsformate,

- Interregionale Vernetzung,

- Vernetzung mit anderen RIS-Koordinatoren (landesweit).

Wie wird gefördert?

Die Zuwendung erfolgt im Wege der Projektförderung als Anteilsfinanzierung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses. Der Fördersatz beträgt bis zu 40 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben des Antragsstellers.

Bis wann ist der Antrag einzureichen?

Anträge sind bis spätestens Mittwoch, 31. Januar 2024 bei der Landeskreditbank (L-Bank) einzureichen.

7. Juni 2023

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus unterstützt Vorhaben zur Errichtung und für den Ausbau von Infrastrukturen für Start-up-Acceleratoren. Diese sollen mangelnder Professionalität bei der Entwicklung von marktorientierten Geschäftsmodellen aus Technik- und Dienstleistungsinnovationen sowie dem schwierigen Zugang zu Kapital in Baden-Württemberg entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund sollen mit dem aktuellen Förderaufruf technologie- oder branchenspezifische Zentren für Gründungsvorhaben mit hohem Potential gefördert werden. Dort werden die Entwicklungsprozesse von innovativen Start-ups konzentriert, professionalisiert und beschleunigt. Start-up-Acceleratoren sind damit eine spezielle Form von Gründerzentren für die unternehmerische Frühphase. Sie dienen der intensiven und umfassenden Betreuung von Hightech-Gründungsvorhaben, insbesondere von Spin-offs aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Im Rahmen einer intensiven Betreuungsphase sollen vor allem marktfähige Prototypen und Dienstleistungskonzepte sowie darauf aufbauende Geschäftsmodelle realisiert werden.

Wer wird gefördert?

Antragsberechtigt sind Landesgesellschaften, Kommunen, kommunale Gesellschaften, Technologietransfergesellschaften, Wirtschaftsfördereinrichtungen, regionale Verbände sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Vorhaben zur Errichtung und für den Ausbau von Infrastrukturen für Start-up-Acceleratoren. Darunter können Ausgaben für Bauvorhaben, Grunderwerb, Investitionen in das Anlagevermögen (z. B. Geräte, Labore) sowie für Büroausstattung, Einrichtung von Seminarräumen und Informations- und Kommunikationsausstattung fallen.

Wie wird gefördert?

Die Förderung erfolgt als Zuschuss. Dieser beträgt 40 Prozent der zuwendungsfähigen, zur Kofinanzierung vorgesehenen Ausgaben, maximal jedoch 2 Mio. Euro.

Bis wann ist der Antrag einzureichen?

Anträge sind bis spätestens Freitag, 1. September 2023 bei der L-Bank einzureichen.

30. Mai 2023

Mit dem Programm für angewandte Nachhaltigkeitsforschung an baden-württembergischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (PAN HAW BW) verfolgt das Wissenschaftsministerium das Ziel, innovative Forschungsfelder an den staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) zu erschließen oder zu stärken. Die Förderung ist grundsätzlich offen für alle Forschungsgegenstände und Disziplinen. Die Themen des europäischen Green Deal sollen dabei entweder direkt erforscht oder aber auf den jeweiligen Forschungsgegenstand der Projekte angewendet und im Forschungsdesign aufgenommen werden. Hierbei sollen vor allem die Nachhaltigkeitsforschung und die Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt stehen, um einen Beitrag zum europäischen Green Deal, sowie zur Innovationsstrategie des Landes Baden-Württemberg zu leisten.

Der Förderaufruf besteht aus einem Teilbereich A, welcher das zweistufige Wettbewerbsverfahren der von HAWen koordinierten Verbundvorhaben beschreibt, sowie einem Teilbereich B, welcher das einstufige Wettbewerbsverfahren des wissenschaftlichen Begleitvorhabens an einer Universität bzw. außeruniversitären Forschungseinrichtung beschreibt. Der Rahmenaufruf legt grundsätzliche Regelungen für beide Teilbereiche fest.

Die Frist für die Einreichung der ausgewählten Projektanträge für den Teilbereich A ist bereits verstrichen.

Die Frist für die Einreichung von EFRE-Anträgen für den Teilbereich B (Wissenschaftliches Begleitvorhaben) ist Montag, der 31. Juli 2023.

Am 10. November 2022 fand eine Online-Informationsveranstaltung für Interessierte beider Teilbereiche statt. Die in diesem Rahmen präsentierten Folien können Sie hier herunterladen.

5. April 2023

Im Rahmen des Programms des EFRE in Baden-Württemberg 2021 – 2027 unterstützt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst den Erwerb von Forschungsgroßgeräten an baden-württembergischen Universitäten und leistet damit einen Beitrag zum Ausbau der Forschungsinfrastruktur. Das zentrale Ziel dieser Förderung ist der Erhalt der Attraktivität des Forschungs- und Entwicklungsstandorts Baden-Württemberg. Universitäten sollen im Bereich der Spitzenforschung international wettbewerbsfähig bleiben und in ihrer Profilbildung in den baden-württembergischen Spezialisierungsfeldern unterstützt werden.

Der Förderaufruf richtet sich ausschließlich an staatliche Universitäten mit Sitz in Baden-Württemberg.

Die Zuwendung ist eine Projektförderung durch Anteilsfinanzierung in Form eines EFRE-Zuschusses zum Erwerb eines Forschungsgroßgeräts, welcher im Verfahren gemäß Art. 91b GG der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) erfolgen muss. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben eines Vorhabens (brutto) müssen zwischen 500.000 Euro und 5 Mio. Euro liegen. 40% der zuwendungsfähigen Ausgaben können als Kofinanzierung durch EFRE-Mittel getragen werden. Hierfür stehen dem Wissenschaftsministerium 10,4 Mio. Euro zur Verfügung. Die Finanzierung durch EFRE-Mittel ersetzt dabei nicht den üblichen Landesanteil in der Bund-Länder-Finanzierung im 91b-Verfahren, sondern wird hier vom zuwendungsfähigen Gesamtbetrag abgezogen. Für den Restbetrag (60%) gilt die Kosteneinteilung zwischen Bund und Land bzw. Universität. Die antragstellende Universität muss also 30% der zuwendungsfähigen Gesamtkosten aus Eigenmitteln bereitstellen.

Die EU-Förderung folgt in Verbindung mit einer erfolgreichen Antragstellung bei der DFG. Das Förderverfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Stufe wird der EFRE-Antrag bei der L-Bank eingereicht. Anträge können bis zum 02.06.2023 bei der L-Bank eingereicht werden. Im Falle einer Auswahl durch das MWK erfolgt eine Inaussichtstellung der EFRE-Mittel. In der zweiten Stufe erfolgt die Antragstellung im Forschungsgroßgeräte-Programm nach Art. 91b GG bei der DFG, unter Beifügung der EFRE-Inaussichtstellung. Die EFRE-Förderung erfolgt nach der DFG-Antragsauswahl.